パールネックレスの選び方| 真珠ネックレスとは

真珠のネックレスは、日常のカジュアルな装いからフォーマルな場面まで、シーンを選ばず活躍するアイテム。

しかし、どんなものを選べば良いのか、どんな基準で選べば良いのか、迷っている方も多いのではないでしょうか?

ここでは、定番のチョーカーからロングネックレス、バロック、黒真珠、一粒パールなど、あなたにぴったりな一品を見つけるための知識をご紹介します。

また、ミキモトなどの名だたるブランドから選ぶ方法や、価格相場についても詳しく解説します。

目次

- 真珠とは

- パールネックレスについて

- パールネックレスの種類

- パールネックレスの相場

- パールネックレスの価格帯別ガイド

- ブランド紹介

- メンズのパールネックレス

- パールネックレスの買取と中古品について

- パールネックレスの選び方

- 品質を決める6つのポイント

- どこで買うか

- 真珠ネックレスを選ぶ

- 鑑定書を参考に選ぶ

- 鑑定書ランクの見分け方

- 仕上げとオプションを選ぶ

- アフターメンテナンス

- よくある質問

また、参考資料として内容をコンパクトにまとめたビジュアルブックを無料配布しております。是非ともお申し込み下さい。

真珠とは

そもそも真珠とは

多くの宝石のなかでも、真珠の最大の特徴は、生命が生み出す宝石だということです。

ある特定の種類の貝は、体内で光り輝く物質を生み出します。それが真珠です。

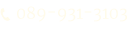

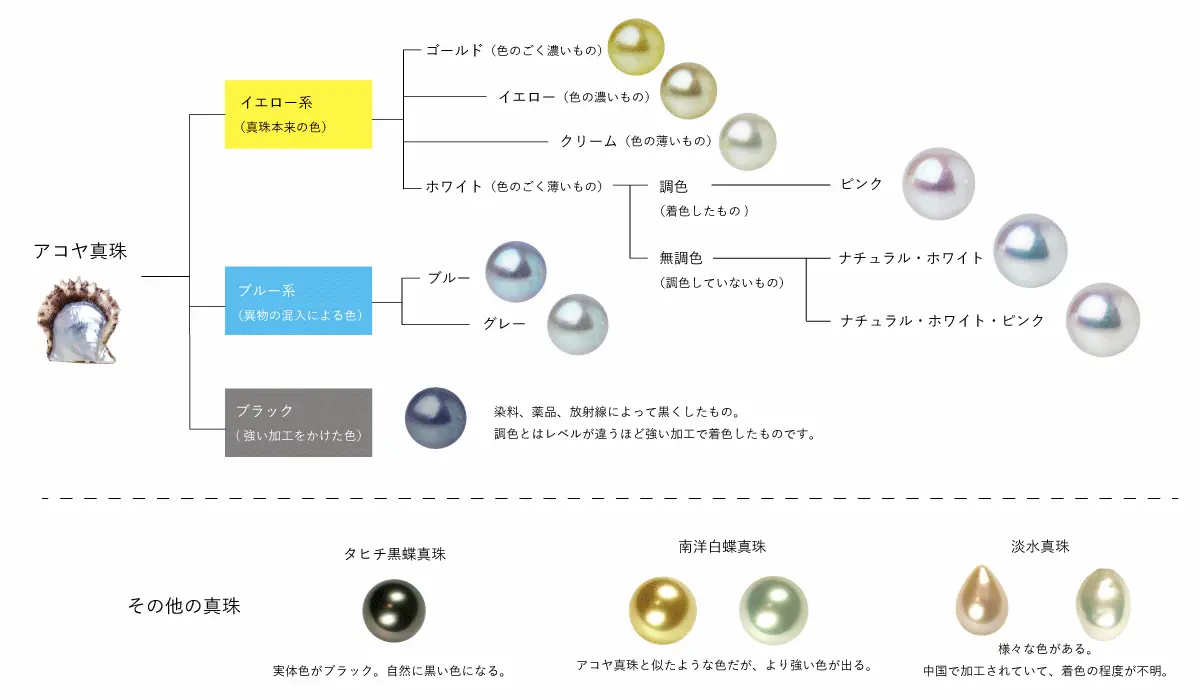

真珠の種類

真珠は、元となる貝の種類によって様々なものがあります。ここでは、主なものを簡単に説明します。

アコヤ真珠

本真珠とも言われる、いわゆるフォーマルパールです。程よい大きさで、きめ細かく美しい「テリ」を持ちます。

淡水真珠

中国産で安価なものが多い真珠です。いびつな形が多いです。近年は綺麗なものも生産されています。

白蝶真珠(南洋真珠)

10ミリ以上の大きめの真珠です。アコヤ真珠に比べて鏡のようなピカピカしたテリが特徴。タイなどの南の国で生産されています。日本のアコヤ真珠に比べて高価。パーティーなどのきらびやかなシーンで使われることが多いようです。

黒蝶真珠(タヒチ真珠)

タヒチなどで生産される、いわゆる黒真珠。白蝶真珠と同じく10ミリ以上の真珠が多いです。日本のアコヤ真珠では出ないブラックカラーが美しい真珠です。

その他の真珠

そのほか、マベ真珠(平面的な半円真珠)、コンクパール(ピンク色の天然真珠。ものすごく高価)などがあります。

「花珠」「天女」は品質ランクの呼び名で、種類はアコヤ真珠です。本物と偽物の違いは?

「貝パール」「花珠貝パール」「コットンパール」これらは、フェイクパール、いわゆる偽物です!

フェイクパールはデパートやAmazon楽天でも普通に売られていますので、ご注意くださいね。

さて、これらが本物とどう違うのか?もちろんプロから見れば丸わかりなのですが、普通の人からは違いが分かりづらいかもしれません。

1番の違いは、工場で人の手で作られたものと、自然の海の貝の中で作られたものの違いということでしょうか。

普通の方には見た目が分かりずらいかもしれませんが、一度愛用された方には、美しさの差は歴然とわかると思います。

真珠のつくり方

真珠は、一つ一つ、人の手で守り育てられて作られます。

真珠の体内にメスを入れ、他品種の貝殻から作られた「核」という物体を挿入します。

その際、真珠貝の臓器の一部である「外套膜」を一緒に挿入します。

海の中に戻し、丁寧にたゆみなく手入れをして育てていくと、「核」の上に輝きを生み出す「真珠層」が巻いていきます。

半年から1年半ほど海の中で育てると、美しい輝きの真珠が生まれます。

日本産のアコヤ真珠について

天然真珠は古代から存在しましたが、王や貴族などの限られた人しか身につけられない、ごく貴重なものでした。

明治時代、日本の技術者たちが、日本のアコヤ貝から真円の真珠を生産することに成功し、真珠は、世界の一般市民に手に届く存在となりました。

近代の真珠の歴史は、日本から始まったのです。

改まったお食事の席で、華やかな結婚式、入学式、卒業式、お別れのご葬儀で、そんな場面で使われる、清楚なイメージの「あの真珠」は、アコヤ真珠のネックレスです。

今でも、世界で愛される清楚で美しい真珠は、日本のアコヤ真珠をスタンダートとしているといってよいでしょう。

真珠ネックレスの着用マナー

定番のアコヤ真珠ネックレスであれば、お葬式でも結婚式でも使うことができます。詳しいマナーについて、こちらのページをご覧ください。

パールネックレスについて

真珠のネックレスは、日常のカジュアルな装いからフォーマルな場面まで、シーンを選ばず活躍するアイテム。

ここでは、定番のチョーカーからロングネックレス、バロック、黒真珠、一粒パールなど、あなたにぴったりな一品を見つけるための知識をご紹介します。

また、ミキモトなどの名だたるブランドから選ぶ方法や、価格相場についても詳しく解説します。

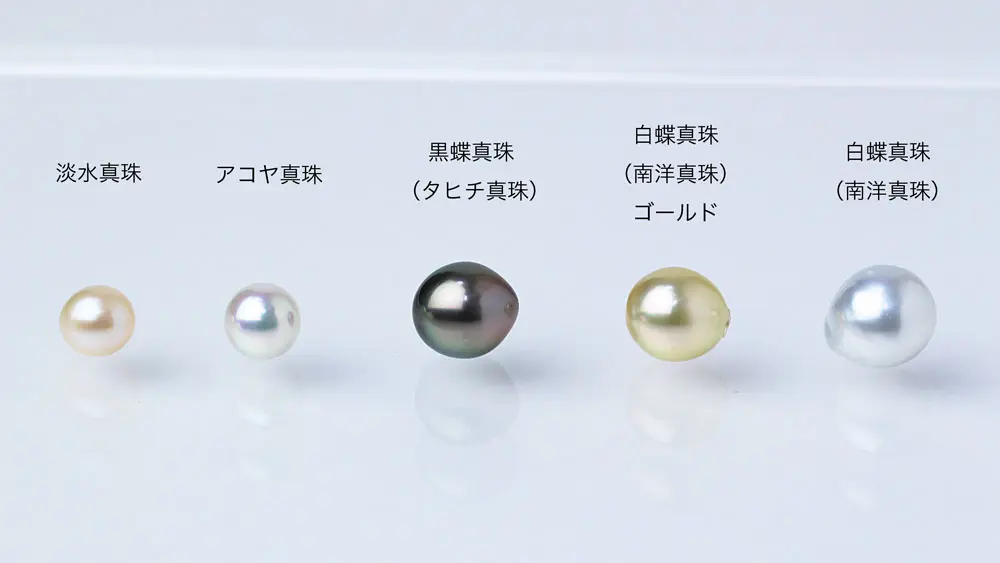

パールネックレスの種類 カジュアルとフォーマル

パールネックレスは、さまざまな種類とデザインが存在しますが、それぞれが持つ魅力や使い方には大きな違いがあります。洋服やシーンに合わせて選ぶことで、より一層の魅力を引き出すことができます。このセクションでは、日常使いで使える「カジュアル」属性と、正装で使える「フォーマル」属性という切り口から、各パールネックレスの特徴と、それに合ったコーディネートの例を紹介していきます。パール選びの参考にしてください。

淡水デザインパールネックレス

鮮やかな色と多様な形状を持つ淡水パール。手頃な価格で手に入るこのパールを使用した、ファッショナブルなデザインのアクセサリーが数多く存在します。

価格が比較的安いため、シーンやトレンドに応じて複数のアイテムを使い分けることがおすすめです。カジュアルな日常の装いからセミフォーマルな場に至るまで、様々なスタイルに合わせて楽しむことができます。

様々な色を使ったマルチカラーや、金具を組み合わせたもの、3mm程度の小粒から10mm以上の大粒まで、様々なデザインがあります。

ただし、正式な礼装の場では淡水パールは安っぽく見えてしまう可能性があるため、避けることが無難です。淡水パールは主に中国で生産されています。

淡水ロングパールネックレス

60cm以上の長さの淡水パールネックレス。通常のネックレスよりも長めのデザインは、華やかなアクセントとなります。

淡水パールロングネックレスは、そのボリューム感が豪華さを演出し、華やかな雰囲気を醸し出します。日常のカジュアルなコーディネートから、特別なイベントやデートなどのシーンまで、幅広い場面で活躍することでしょう。

色、かたち、大きさ様々なものがあり、多種多様なデザインがあります。

60cmのものはクラシカルなイメージ。現代では80cmのネックレスが一般的で、1連だけでなく2重に巻いて使うことができます。120cmの長さのものは、一連では使えないので、ぐるぐると巻いて使います。

バロックパールネックレス

真珠の中でも形のいびつなものをバロックパールと呼びます。その個性的でダイナミックなフォルムを活かしたネックレスがバロックパールネックレスです。

従来の丸い真珠に比べると、バロックパールはよりカジュアルな印象を与え、日常使いにも適しています。また、比較的手頃な価格で手に入る点も魅力の一つです。

チョーカータイプのネックレスを選ぶ場合は、大きめのバロックパールを選ぶことで、個性的なスタイルを演出できます。一方、ロングネックレスには直径約8mm程度の中くらいの大きさのバロックパールが調和し、上品で華やかな印象を与えます。

バロックパールネックレスには、さまざまな種類の真珠が使用されています。あこや真珠や淡水真珠、白蝶真珠、黒蝶真珠など、多様な選択肢から自分のスタイルに合ったものを選ぶことができます。

一粒パールネックレス

一粒のパールを用いたネックレスは、あらゆる場面でマッチする万能アイテムです。カジュアルなシーンから特別なオシャレな場面まで、いろんな場所で着用することができます。そのシンプルながらも洗練されたスタイルは、他のジュエリーとの組み合わせでも単独でも素敵に映えます。通常、8mm以上の大きさのパールが使用されます。

プラチナやゴールドを用いたパールネックレスは一般的に高価なものが多く、高級なジュエリーランクのパール、例えばあこやパールや白蝶パール、黒蝶パールなどが使用されます。

一方、シルバーや真鍮を用いたパールネックレスは比較的低価格で入手できるものが多くあります。こちらでは、質の低いあこや真珠や淡水真珠が使用されることが一般的です。

ロングパールネックレス

あこやパールのロングネックレスは、クラシカルな魅力と現代的な機能性を併せ持ち、流行に左右されない、時代を超えた普遍的なアイテムです。

長さが80cm以上のものは、2連として使用することもでき、多彩なアレンジが可能です。

ドレッシーなイベントでは、シンプルなドレスにパールのロングネックレスを合わせて、上品な雰囲気を醸し出します。

また、日常的なカジュアルスタイルにも、パールのロングネックレスはシックで洗練されたアクセントとして活躍します。

一方、お葬式などでは失礼とされるので着用できません。

高級なパールのロングネックレスとしては、日本産のあこや真珠を使ったものがあります。あこや真珠はその美しさと高い品質から世界的な人気です。

ベビーパールネックレス

あこや真珠のベビーパールネックレスは、その繊細さと高級感で、上品なドレッシースタイルを演出するジュエリーです。

ベビーパールとは、その名前が示す通り、小粒のパールを指し、3mmから4mm程度の大きさです。

ベビーパールネックレスは、食事会や観劇などのセミフォーマルなシーンにも非常に適しています。そのデリケートな輝きが、女性の首元を洗練された美しさで飾り、さりげなく上品さをアピールします。

あこや真珠は、淡水真珠と比較してより丸く、揃った均整の取れたフォルムが特徴です。これは、繊細なあこや真珠が、日本国内で大切に育てられたことから生じる特性であり、その結果として生まれる均一な形状と明るい輝きは、淡水真珠とは一線を画します。

淡水真珠と見た目は似ているものの、あこや真珠はその品質と美しさから非常に高額です。しかし、その価格はあこや真珠の持つ高い品質、美しい輝き、そして完璧な丸みを反映したものと言えます。

フォーマルパールネックレス

日本産のあこや真珠から生まれるフォーマルパールネックレスは、その優美さと格式高さから世界中で愛されています。日本が誇るあこや真珠は、品質と輝きにおいて非常に高い評価を受けており、フォーマルな場にふさわしいジュエリーとして定番となっています。

このフォーマルパールネックレスは、皇室をはじめとする王族たちからの愛用品としても知られており、その美しさと気品は数々のセレブリティたちにも高く評価されてきました。グレース・ケリーやオードリー・ヘップバーンといったクラシックなアイコンたちも、その美しいフォーマルパールネックレスを身に着けて世界中を魅了しました。

フォーマルパールネックレスは、特別な日や重要なイベントにふさわしいアクセサリーとして選ばれることが多いです。結婚式や成人のお祝い、さらには厄払いの儀式など、親から娘への贈り物としても頻繁に選ばれます。

また、厳粛な場であるお葬式などでも、このフォーマルパールネックレスはふさわしいジュエリーとして選ばれます。その優雅さと品格は、悲しみの中でも上品な印象を与え、故人を偲ぶ場に相応しい存在となります。

あこや真珠のフォーマルパールネックレスは、一般的に7mm〜8mmのパールがメインであり、主張し過ぎない上品なスタイルで使われます。

近年では、メンズの間でフェミニンなファッションアイテムとしても注目を集めています。男性がパールネックレスを身に着けることで、独自のスタイルを表現し、センスと洗練さをアピールすることができます。

華やかで格式高いフォーマルパールネックレスは、特別な日や重要なイベントにふさわしいアイテムです。その美しさと気品は、あなたのスタイルに輝きを与え、特別な瞬間をより一層輝かせてくれることでしょう。

黒真珠ネックレス(黒蝶真珠)

黒真珠ネックレスは、その神秘的な魅力とエレガンスから、現代のファッションシーンで注目を浴びています。

黒真珠ネックレスは、ゴージャスなスタイルにぴったりとマッチします。結婚式などの華やかな場面でも素晴らしい存在感を放ちます。

黒真珠といえば、タヒチなどで生産される黒蝶真珠が主流です。昔は黒く染めた低品質のあこや真珠などが存在しましたが、現代ではそのようなものは少なくなっています。淡水の黒真珠は、正式な場面ではあまり適さないとされています。

黒蝶真珠は、お葬式などの厳粛な場で使われることがあります。お葬式で使われるジュエリーとしてはジェットが正式ですが、現代の日本のお葬式では、白いあこや真珠が最も多く使われ、次いで黒蝶真珠が頻繁に使用されています。

黒蝶真珠は通常、10mm以上の大きさが一般的であり、13mm程度が平均的です。16mmといった大粒のものも存在します。タヒチが主な生産地とされ、その独特のグリーンの干渉色が特徴です。特にグリーンの干渉色が強いものは、「ピーコック」と称され、希少価値が高く評価されています。

黒真珠ネックレスは、その神秘的な輝きとエレガントな魅力によって、あなたのスタイルに一層の魅力を与えてくれることでしょう。その存在感と華やかさは、まるで夜空に輝く星々のような美しさを演出します。

大粒パール(南洋白蝶真珠)

大粒パールとして代表的な南洋白蝶真珠は、そのゴージャスなスタイルと華やかさから、ファッション愛好家たちの心を鷲掴みにしています。このパールは、あこや真珠に比べてより華やかでパーティーなどの特別な場面にふさわしいアイテムです。また、その独特の輝きも魅力の一つです。白蝶真珠は、金属的な輝きを放ち、あこや真珠の透明感ある輝きとは異なる魅力を持っています。

ただし、美しい大粒パールは高額なものが多いため、その美しさと希少性に相応の価格が設定されています。セレブリティたちのような、洗練されたスタイルを追求する人々に愛されています。

白蝶真珠の大きさに関しては、通常、10mm以上の大粒が一般的であり、特に13mm程度のものが平均的なサイズとされています。さらに大粒の16mmのものも存在し、その存在感は一段と華やかさを増します。

白蝶真珠の主な生産地はインドネシアやオーストラリアとされています。これらの地域で生産される白蝶真珠は、豊かな自然環境と繊細な技術が結びついて生み出されるものであり、その品質と美しさは非常に高い評価を受けています。

大粒パール(南洋白蝶真珠)は、その華麗なる輝きと存在感によって、あなたのスタイルに豪華さとエレガンスをもたらしてくれることでしょう。特別なイベントやパーティーなどの特別な日に、このパールを身に着けて一層の輝きを放ってみてください。あなたの存在感とセンスが一段と引き立つことでしょう。

フェイクパールネックレス

フェイクパールネックレスは、その手軽さから、多くの人々から広く支持されています。主にプラスチックなどの素材で作られるフェイクパールは、本物と見紛うような美しさを持ちながらも、プロが見れば分かる、輝きの違いがはっきりとあります。

フェイクパールネックレスは、多様なスタイルに合わせて自由にコーディネートすることができます。さまざまな色や形、サイズのフェイクパールが市場に存在し、個々のスタイルや好みに合わせて選ぶことができます。

正式な場面で着用する場合でも、低品質の本物のパールより、フェイクパールを選ぶ方が、かえって良い印象を与える場合があります。

興味深いことに、ファッション界のアイコンであるココ・シャネルも、本物のパールとともにフェイクパールを愛用していました。彼女はエレガントな独自のスタイルを追求しながらも、宝飾品の伝統や規範に挑戦する存在として、フェイクパールの魅力を認めていたのです。

フェイクパールネックレスは、手軽にエレガントな華やかさを楽しむことができるアイテムです。手頃な価格で手に入れられるため、カジュアルな日常使いやパーティーなどの特別な場面にもピッタリです。あなたのスタイルにフェイクパールネックレスを取り入れ、おしゃれな魅力を引き立てましょう。

コットンパールネックレス

コットンパールネックレスは、綿を圧縮して球体にし、塗料を塗って仕上げられる、独自の製法で作られたアクセサリーです。いわゆる偽物の真珠で、フェイクパールの一種です。

表面に凸凹が目立つため、カジュアルな雰囲気があります。そのやさしくレトロな見た目から、ナチュラルでオーガニックなスタイルとの相性も注目されています。

このネックレスは、軽さと快適な着け心地があります。自由でリラックスした雰囲気を演出するカジュアルなスタイルには、コットンパールネックレスはおすすめのアイテムです。

パールネックレスの相場

安価なアクセサリー群

淡水パールを使ったネックレスは、比較的手頃な価格で購入可能です。これらのパールは、鮮やかな色彩と多様な形状を持つため、ユニークでファッショナブルなデザインに適しています。

淡水パールネックレスの相場

相場:5、000円〜30,000円

個性的な形状のバロックパールを使用したネックレス。そのユニークなフォルムが日常使いに適しています。

淡水パールロングネックレスの相場

相場:8,000円〜50,000円

60cm以上の長さの淡水パールネックレス。その華やかなデザインは、カジュアルから特別なイベントまで幅広く使えます。

淡水パール一粒ネックレスの相場

相場:3,000円〜10,000円

こちらも淡水パールを使用したもので、シンプルさが特徴。洗練されたデザインが、あらゆる場面で活躍します。

フェイクパールネックレスの相場

相場:5,000円〜10,000円

手軽さと美しさを兼ね備えたフェイクパールネックレス。価格の手頃さから、正式な場でも使われることがあります。

コットンパールネックレスの相場

相場:5,000円〜10,000円

綿を圧縮して作られたコットンパールネックレスは、やさしいレトロな雰囲気を持つ。カジュアルなスタイルに合わせやすいです。

カジュアル・ジュエリー群

普段使いで使えるけれど、本格素材を使ったジュエリーたち。手軽なものから高額なものまで。

一粒パールネックレスの相場

相場:10,000円〜300,000円

シルバー素材であれば10,000円程度から、ゴールドやプラチナを使用し、高品質真珠やダイヤモンドを使用すると高額に。シンプルで洗練されたスタイルが、多様な場面で活躍します。

あこや真珠バロックネックレスの相場

相場:80,000円〜200,000円

あこや真珠は丸い形状が一般的ですが、バロックパールは少々丸が崩れた形状が特徴。そのため、低品質の真珠とみなされることが多く、価格は丸いあこや真珠よりも安いです。

あこや真珠ロングネックレスの相場

相場:150,000円〜1,000,000円

一般的にはフォーマルネックレスよりも低い品質で作られることが多いですが、真珠の量が2倍〜3倍になるため、高価なものもあります。

ジュエリー群

本格的なジュエリー。多くは高額なものですが、一生を通して愛用できるジュエリーです。

あこや真珠フォーマルネックレスの相場

相場:150,000円〜1,500,000円

大小さまざまなあこや真珠を使用したフォーマルなパールネックレス。一般的なものは200,000円〜300,000円くらいで、特別な日や格式ある場で使われることが多いです。

黒真珠(黒蝶真珠)ネックレスの相場

相場:200,000円〜2,000,000円

神秘的な魅力を持つ黒蝶真珠ネックレス。そのエレガントさは、特別な場で使用するのに最適です。特にグリーンの干渉色があるものは希少価値が高く、価格もそれに比例します。

大粒パールネックレス(白蝶真珠ネックレス)の相場

相場:300,000円〜3,000,000円

華やかな南洋白蝶真珠の大粒パールネックレス。その豪華さは特別な日やパーティーなどで人気があり、セレブリティたちにも愛されています。

パールネックレスの価格帯別ガイド

パールネックレスは、エレガントな装いにぴったりなアクセサリーです。しかし、品質、パールの種類、デザインによって、その価格は様々です。ここでは、パールネックレスの主な価格帯と、その範囲でどのような商品が選べるのかを紹介します。

2万円まで

この価格帯では、一般的に淡水パールで作られたデザインネックレスが見つかります。淡水パールは、比較的価格が手頃でありながらも、その美しさが楽しめます。また、シルバーや真鍮を使った一粒パールネックレスも選ぶことができます。その他にも、フェイクパールやコットンパールのネックレスがあります。これらは本物のパールではないものの、見た目の美しさは十分に楽しむことができます。

2万円〜5万円

50,000円までの価格帯では、より質の高い淡水パールのネックレスが選べます。特に、形状が丸に近く、美しい淡水パールはこの価格帯で見つかりやすいです。淡水パールのロングネックレスや、ゴールドやプラチナを使った、シンプルで繊細なな一粒パールネックレスも選べます。

5万円〜10万円

100,000円までの価格帯では、より美しい淡水パールのネックレスが手に入ります。この価格帯では低品質の国産あこやパールネックレスも出回っていますが、パールの命である「てり(照り)」がないものが多いので、オススメできません。国産あこや真珠であれば、スタンダードな一粒パールのネックレスを選ぶことをおすすめします。

10万円〜20万円

200,000円までの価格帯では、フォーマルで使える日本産あこや真珠ネックレスが見つかります。あこや真珠は、その輝きと色彩が評価され、パールネックレスの中でも上質なものとされています。少し品質の劣るあこや真珠ロングパールネックレスも選ぶことができます。また、この価格帯では高品質の一粒パールネックレスも選べます。

20万円〜30万円

300,000円までの価格帯では、より高品質なあこや真珠ネックレスを選ぶことができます。また、スタンダードな品質のあこや真珠のロングパールネックレスや、黒蝶真珠ネックレスも見つかります。黒蝶真珠は、その独特の深みのある色彩が魅力です。豪華な一粒パールネックレスもこの価格帯で見つかります。

30万円〜50万円

500,000円までの価格帯では、最高級クラスのあこや真珠ネックレスや、高品質の黒蝶真珠ネックレスが選べます。これらのネックレスは、その美しさと品質で特に評価されます。

50万円~100万円

そして、1,000,000円までの価格帯では、南洋白蝶真珠ネックレスが見つかります。南洋白蝶真珠は、その大きさと光沢が特徴で、最高級のパールネックレスとされています。また、最高級クラスの黒蝶真珠ネックレスや、特に美しいあこや真珠ネックレスもこの価格帯で選べます。

まとめ

パールネックレス選びは、予算だけでなくパールの種類や品質、デザインも考慮する必要があります。しかし、それぞれの価格帯には魅力的な商品が多数ありますので、自分の好みや用途に合わせて最適なものを選んでください。

ブランド紹介

この記事では、よく知られるブランドをピックアップし、それぞれのブランドでのパールネックレスについて、その特徴や魅力をご紹介いたします。ブランド選びの参考にしてください。

ミキモト(MIKIMOTO)

ミキモトの特徴

ミキモトは、その他のブランドが追随を許さない、一級品の高品質を誇る真珠ジュエリーで有名です。ブランドは、他社にはない独自の研究所を持ち、真珠の養殖と加工方法を日々研究し、革新的な方法で品質向上を追求しています。

ミキモトのジュエリーは、高額なことでも知られていますが、それはその卓越した品質を反映したものです。したがって、価格を気にせず、高品質な真珠を求める方々にとっては、ミキモトは最も推奨できる選択です。

ミキモトの歴史

ミキモトの創業は1893年にさかのぼります。この年、三重県で、創業者の御木本幸吉が真珠養殖(半円真珠)に成功しました。その後、1899年には銀座に御木本真珠店を開業し、その地位を確立しました。

1910年には、海外への初進出を果たし、特にロンドンとパリの市場で名声を得ました。しかし、その成功は一部の競争者から攻撃を受け、1921年には「ミキモトの真珠は模造品だ」と喧伝されました。これに対しミキモトは法廷で争い、1924年にパリで開かれた「パリ真珠裁判」で勝利を収め、その真珠の品質と信頼性を証明しました。

その後もミキモトは発展を続けました。1954年に創業者である御木本幸吉が亡くなってからも、ミキモトはその卓越した品質と美しさを維持し続け、真珠ジュエリーの頂点に君臨しています。創業から現在まで、日本の企業として安定した経営を続けており、今日では、ミキモトの名前はその歴史と品質を象徴する存在として、世界中で認知されています。

御木本幸吉

ミキモトは1893年に創業者の御木本幸吉により設立されました。彼は世界で初めて真珠の養殖に成功した人物の一人で、彼の功績は「真珠王」という名前で広く認識されています。

真珠養殖

御木本幸吉は、天然真珠を超える美しさを持つ真珠の養殖方法を開発した人たちの一人です。真珠養殖の開発により、真珠は一部の富裕層だけが手に入れることができる贅沢品から、より多くの人々が手に入れられる価値ある宝石へと変わりました。

品質

ミキモトの真珠はその美しさ、光沢、形状、大きさなどで世界中から高い評価を受けています。特にアコヤ真珠を用いた製品は有名です。

また、自社で彫金を行う職人を抱えてジュエリー制作を行っていることでも有名で、その技術は世界トップクラスだと言われています。

デザイン

ミキモトのジュエリーはエレガントで洗練されたデザインが特徴で、普遍的な美しさを持っています。日本のトップクラスのジュエリーデザイナーがミキモトのデザインを作り出しています。

1937年のパリ万国博覧会に出品された「矢車」は、そのデザインと職人技、機能性で世界を驚かせ、現在でもミキモトを代表するジュエリーとして知られています。

社会的責任

ミキモトはその高い社会的責任を持つブランドとしても知られています。持続可能な真珠養殖の推進、海洋生物の保護、職人の育成など、社会貢献活動も行っています。

タサキ(TASAKI)

TASAKI(田崎真珠)は、日本有数のジュエリーブランドであり、その起源は1956年に創業者田崎俊作が神戸で真珠の加工販売を始めたところに遡ります。田崎は長崎の真珠養殖場の息子で、海軍兵学校に在学中に敗戦を経験。その後、1950年代に真珠の加工販売卸の事業をスタートし、海外バイヤーからの人気を集め、成功を収めました。

1960年には初の小売店を開設し、日本経済の発展とともにそのビジネスを拡大。バブル時代には日本有数のジュエリーブランドとなりました。

1985年には大阪証券取引所第二部に上場し、1993年には東京証券取引所第一部に上場を果たしました。

その後も事業は順調に成長し続け、1995年には国内初のダイヤモンド・ホルダーになるなど、その地位を確固たるものにしました。

その後、バブル崩壊後の日本経済の悪化もあり、一時経営が低迷しました。2008年には、国際的な投資ファンドであるMBKパートナーズ株式会社の代理人からの出資を受けました。2017年には上場を廃止しています。

2011年に創業者の田崎俊作が亡くなりましたが、ブランドはその精神を引き継ぎ、高品質なジュエリーの製造と販売を続けています。

品質

長崎をはじめとする高品質の日本産真珠にこだわった田崎俊作の意志を受け継ぎ、海外の投資ファンドの傘下に入った現在も、高品質の真珠を販売しています。

真珠ブランドとしては、ミキモトにつぐ知名度を誇るタサキ。中古買取市場でジュエリーブランドとして認められるものは、ミキモト、タサキの2社だけだともいわれます。

シャネル

シャネル(Chanel)は、1910年にココ・シャネルによって設立されたフランスの高級ファッションブランドです。ココ・シャネルは女性のファッションの概念を根本的に変え、それがシャネルの歴史的意義の一部となっています。

彼女は女性が束縛されずに活動できるような洋服をデザインすることを目指しました。その中でも特に有名なのが「リトル・ブラック・ドレス(LBD)」で、これはファッション界における象徴的な存在となりました。

その他にも、シャネルNo.5と呼ばれる香水は世界的に有名です。この香水は初めて抽象的な香りを採用した香水であり、香水のパッケージングやマーケティングにも革新をもたらしました。

ココ・シャネルとパールネックレス

ココ・シャネルはパールを愛し、それを自身のスタイルの一部として取り入れていました。彼女はパールのネックレスを日常的に身につけていたと言われており、それがブランドのアイデンティティの一部ともなりました。

シャネルの真珠製品

ココ・シャネルのファッションには真珠が欠かせなかったため、現在でもパール製品の販売をしています。

ただ、シャネルは宝飾ブランドではありません。シャネルのパール製品は、ファッションに合わせて楽しむものとして考えるのが良いのではないでしょうか。

ティファニー

ティファニー(Tiffany & Co.)は1837年にニューヨークで創業された高級宝飾品ブランドです。美しいデザインと高品質の宝石で世界的に知られ、青い箱と袋が象徴的な存在となっています。

ティファニーの宝飾品は、ダイヤモンド、エメラルド、ルビー、サファイアなどの貴重な宝石を使用し、シンプルでエレガントなデザインが特徴的です。特にティファニーソリティアリング(Tiffany Setting)は、高く持ち上げられたダイヤモンドが輝く婚約指輪として世界的に愛されています。

また、ティファニーは映画や文化にも深く浸透しており、特に1961年の映画「ティファニーで朝食を」でオードリー・ヘプバーンがティファニーの前でクロワッサンを食べるシーンは有名です。

ティファニーは長い歴史を持ち、そのブランド価値と認知度は世界中で高い。宝飾品のみならず、ウォッチやアクセサリー、レザーグッズなども取り扱っており、特別な贈り物や記念日のプレゼントとして多くの人々に愛され続けています。

ティファニーの真珠製品

ティファニーでも真珠製品は販売していますが、有名なアイテムではありません。普通の日本人であれば、あえて海外ブランドで日本産の真珠を選ぶ意味はないと思われます。

まとめ

ジュエリーブランドは世界中に数多く存在しますが、真珠の本場は日本です。パールネックレスを選ぶ際は、日本のブランド、すなわちミキモトやタサキなどをオススメします。特にミキモトの真珠はその美しさで名高く、世界一のパールブランドとしての名声があります。

とはいえ、中小企業商品にも高品質のものは存在しています。私たちUwajima Inoue Pearlのようなパール専門店では、日本の伝統と技術を継承したパールネックレスを手頃な価格で提供しています。ブランドの名声やステータスも魅力的ですが、コストパフォーマンスを考えると、当店の商品も候補の一つとして検討に値すると思います。

一生もののパールネックレス。後悔のない選択をして頂ければと思います。

メンズのパールネックレスについて

パールネックレスは、女性のエレガントなアクセサリーとして長い間親しまれてきましたが、最近では男性の間でもその魅力が評価され、新たなファッショントレンドとして注目を集めています。その理由と、メンズパールネックレスの選び方や着用方法について紹介します。

パールネックレスがメンズで流行している理由

1. ジェンダーレスの流れ

ファッション業界では、メゾンブランドやデザイナーが性別の壁を超えたコレクションやスタイリングを発表し、パールネックレスをメンズにも取り入れるようになりました。これは、ジェンダーレスなファッションが主流となる中での自然な流れと言えるでしょう。

2. 海外のセレブやファッショニスタの影響

ハリー・スタイルズやエイサップ・ロッキーなどの有名人がパールネックレスを着用し、SNSやメディアで注目されました。彼らの影響力は大きく、多くの男性が彼らのスタイルを模倣することで、パールネックレスがメンズの間でも流行するきっかけとなりました。

3. パールネックレスのエレガンスとカジュアルの両面性

パールネックレスはフォーマルな場面にもカジュアルな場面にも合わせやすく、さりげない色気や個性を出すことができます。そのため、様々なシーンで活躍するアイテムとして男性にも人気があります。

セレブが着用しているパールブランド

特に注目を集めているのが、日本を代表する老舗ジュエラー「Mikimoto(ミキモト)」です。高品質な真珠の輝きを活かしたシンプルなデザインが特徴で、マーク・ジェイコブスやコム デ ギャルソンとのコラボレーションも話題となりました。

一般的に着用されているパールネックレス

一方、一般の人々の間では、手軽な淡水パールをシルバーパーツなどでデザインしたものが流行しています。これらは、価格が手頃でありながらもパールの魅力を十分に引き立てることができ、日常的に楽しむことができます。

パールネックレスは、その独特の輝きとエレガンスで、男性のファッションに新たな可能性をもたらしています。自分のスタイルに合ったパールネックレスを見つけて、新たなファッショントレンドを楽しんでみてはいかがでしょうか。

パールネックレスの買取と中古品購入について

真珠の買取価格が安い理由

真珠は世界中で長年にわたり愛され続けているアクセサリーですが、その買取価格は比較的安いと感じることが多いかもしれません。これにはいくつかの理由が存在します。

まず一つ目は、真珠が流行り廃りのない定番アイテムであるため、新品を購入して長期間使用することが多いという事実です。これが結果として中古品の需要を抑え、市場価格を低く保っています。

二つ目は、真珠の養殖技術が年々進化し、その品質と価格が変化し続けているためです。比較的古い真珠は現代のものと比較して品質が見劣りし、その結果、価格が下がる傾向にあります。

そして三つ目の理由は、真珠の品質を見極めるには特殊な知識と経験が必要であるため、適切な価格を設定できる買取業者が限られているという点です。

買取してもらえるパールネックレス

買取を検討している場合、一部の特定のパールネックレスが有利となります。それは例えばミキモトやタサキなどのブランド品、または花珠などの鑑定書が付属しているものです。

中古品はお得なのか?

ここでの答えは「おすすめできません」です。なぜなら、真珠は生物が生み出す宝石で、品質が時間とともに変化します。金やダイヤモンドといった不変の宝石と比べて、中古品になるとその価値は低下します。

中古品を検討する場合、ミキモトやタサキといったブランド物、または鑑定書付きの花珠などが選択肢となります。しかし、ブランド名や鑑定書はあくまで目安に過ぎません。真珠のグレード、劣化の程度、生産された時期など、品質を総合的に判断する要素が多いためです。

また、中古品を販売する側がこれらの要素を詳しく評価せず、ブランドや鑑定書だけを見て価格を設定することが一般的です。このため、低品質の真珠や劣化した真珠が高価格で販売されることもあります。その結果、中古品は購入者にとってリスクが高く、賢明な選択とは言えません。

結論

パールネックレスはその美しさから、どの世代からも愛されるアクセサリーです。しかしながら、買取や中古品購入を検討する際には、上述した各種の観点を考慮に入れる必要があります。最善の選択をするためにも、十分な情報と知識を得ることが大切です。

真珠の選び方

見極めが難しいとされるパールネックレス。このセクションでは、真珠の選び方、品質の見分け方をできるだけわかりやすく、網羅的に解説していこうと思います。

主に日本産のあこや真珠の選び方を説明しますが、あこや真珠の選び方の大部分は、他の種類の真珠の選び方にも共通します。ぜひとも参考にして下さい。

品質を決める6つのポイント

「大きさ」大きいから偉いわけじゃない

アコヤ真珠の大きさは、3ミリから10ミリぐらいまでです。もちろん、品質が同じであれば、大きいほど値段は高くなります。

ですが、大きい真珠ほど偉いわけではないのですよ!

小さくて品質の良い真珠は、大きくて品質の悪い真珠よりも高価です。また何より、似合う真珠の大きさは人それぞれです。自分好みの大きさの真珠が、一番良い大きさなのです。

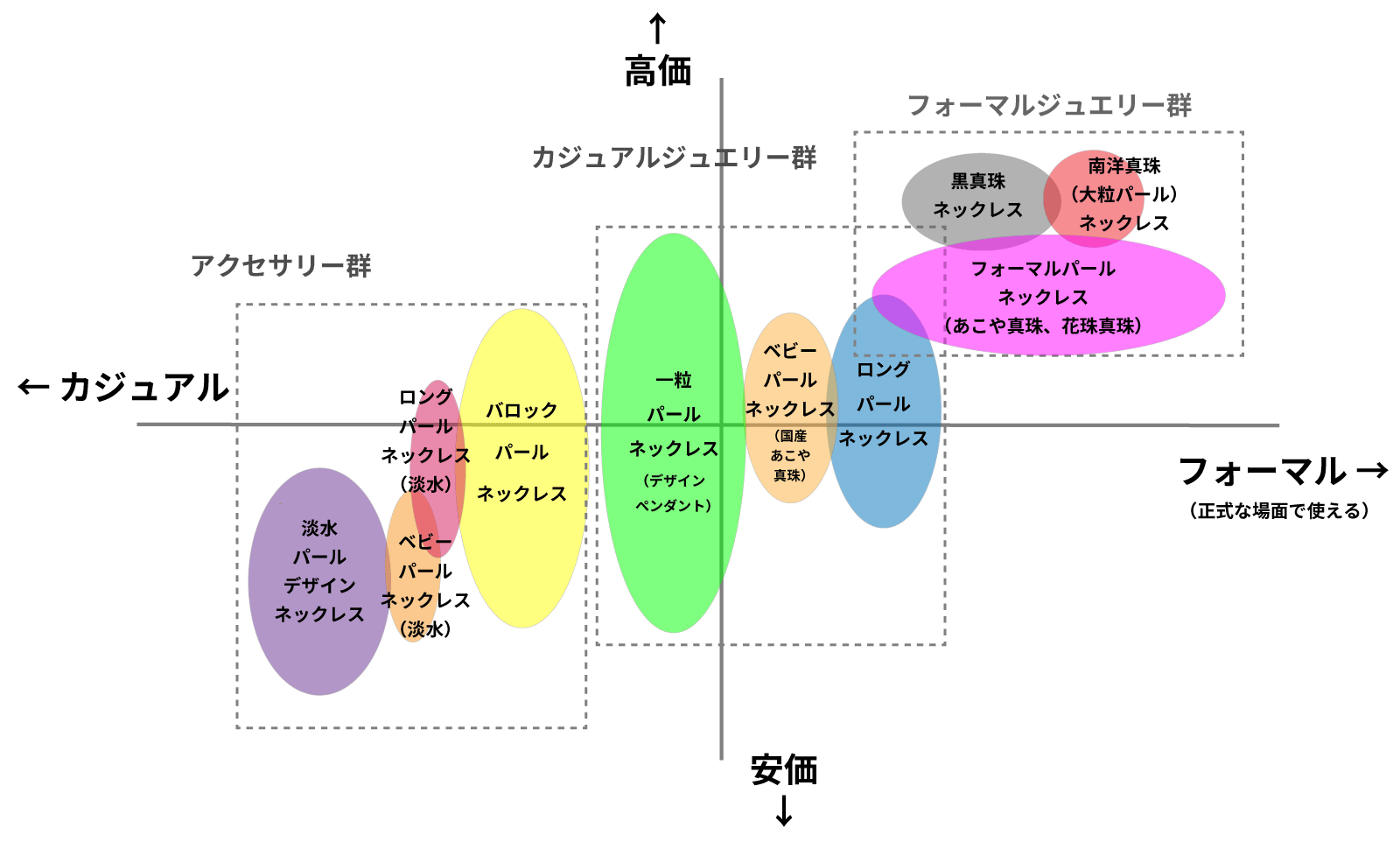

「キズ」分かりやすいけど、こだわりすぎない

真珠が産み出されるとき、最初から付いている、デコボコや肌あれを「キズ」とよびます。

業者が扱っている間に付いたキズと誤解されることが多いですが、真珠は一般のかたが思われるよりも、ずっと丈夫ですので、キズのほとんどは生まれた時からあるキズです。

「かたち」ぐるぐる回してみる

お目当の真珠のネックレスを、ディスプレイから出してもらって下さい。

そして、真珠のネックレスの両端を持って、ぐるぐる回して見てみる!これで、形がいびつな真珠は分かります。

回すことによって、「キズ」「かたち」の欠点がわかりやすくなります。

「色」実体色と干渉色のコンビネーション

真珠の色は、2つの色のコンビネーションでできています。

- 実体色

- 干渉色

大まかな色は実体色によって決まり、干渉色がアクセントを出します。二つの色はそれぞれに影響しあい、繊細で微妙な色合いを生み出しています。

アコヤ真珠の代表的な色は、ホワイトの実体色に、ピンクとブルーの干渉色がのったものです。

この代表的な真珠の色合いには、調色(染色)を施したものと、無調色(無染色)のものとがあることに注意して選んでください。

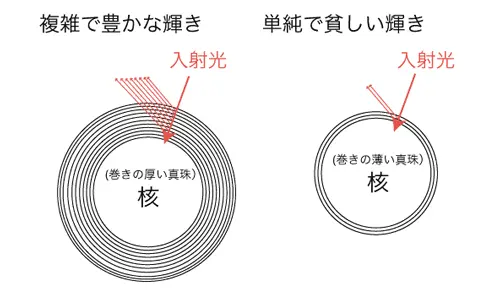

「巻き」0.3 mm を超えていれば OK

「巻き」とは、核を包む真珠層の厚みのことです。

真珠貝は、1年ほどの年月をかけて、真珠層を一枚づつ、核の上に巻いていきます。(バームクーヘンのように、薄い層を一枚づつ巻いていくイメージです。)

この真珠層が、真珠の輝き「テリ」を生み出す元となります。巻きの薄い真珠は、「テリ」が少なく、貧弱な輝きの真珠となってしまいます。

では、真珠層はどの程度の厚みがあれば良いのでしょうか?

ズバリ、美しい「テリ」を生み出す真珠層の厚みは、片面0.3mm以上です。逆にいうと、0.3mm以上であれば良く、それ以上巻きが厚くなっても、「テリ」には関係がありません。

「テリ」奥深いけれど要はキレイかどうか

「テリ」を生み出すのは、真珠層の厚み、すなわち「巻き」です。

- 巻きの「量」 0.3mm以上が必要

- 巻きの「質」 真珠層が整然と重なり合っている

この二つの条件を満たすと、美しいテリが生まれます。

重要なのは、いくら巻きが厚くても、巻きの質が悪ければ、キレイな「テリ」は生まれないということです。

この点、真珠の専門家でも誤解している人が多いので、ご注意下さい!

「テリ」については、そのメカニズム、表現の仕方について、非常に詳細な研究が行われていて、すごく難しい要素なのですが、要は、キレイか、キレイでないかということです。

「テリ」の良い真珠は、以下のような特徴があります。

- 自分の顔や照明がよりはっきりと見えます。

- ピンクやグリーンの色が、光と一緒に鮮やかに浮かび上がります。

真珠は「テリ」が命です。プロは全てにおいて「テリ」を重視します。同じ予算であれば、「キズ」「かたち」よりも、「テリ」を優先することをオススメします。

どこで買うか

真珠の安い時期はいつ?

あこや貝が海から引き上げられて、真珠が取り出されるのは、冬の寒い間です。それから半年から1年かけて、選別や加工の手順を経て、少しづつ店頭に並んでいきます。

特定の時期が安いということはありません。いつでも選んで大丈夫です。

いま買わないと損ですよ!などというお店の勧誘に惑わされず、ゆっくり選んでください。

どの店で買うか?

真珠は定価がある商品ではないので、同じ品質のものでも、お店によって2倍以上の価格差があることも。詐欺的な店に引っかからないように、お店は慎重に選んでくださいね。

デパートで売っているのが、だいたい標準的な価格です。

展示会、即売会などでは、何割引き!といって安そうですが、割高なことが多く、売り方も強引なので注意が必要です。

真珠専門店がおすすめですが、国内でも観光客向けの店は割高な場合があるので、お気をつけください。

大幅な値引き商法に気をつけて

通常価格より、30%OFF、50%OFF、70%OFF、こんな売り方はダメ。不正二重価格です。

そもそも真珠は定価がある商品ではないので、売る方が勝手な価格をつけて販売します。

そこで、最初から高い価格をつけて、「今だけ」「あなたにだけ」「特別に」安くします、という売り方をする業者が大変多いのです。

このような店で買うことは、避けた方が賢明だと思います。

大事なのは即決しないこと

真珠を選ぶときに一番大事なことは、「すぐに決めないこと」だと思います。

- 一度お店を出て頭を冷やす。

- 他のお店も覗いてみて、比較検討してみる。

- コーヒーを飲んだり、一晩寝たりして、じっくり落ち着いて考える。

など、一度クールダウンをして、じっくり考えることをオススメします。

一つのお店で真珠をたくさん見て比べていくと、この中ではこれが良いというものが出てきますが、他の店では、もっと良い真珠が、もっと安い値段で売っている可能性が大いにあります。

是非、一度店を出て、頭を冷やし、冷静に判断して決断するようにして下さい。

そもそも、宝石屋さんは、販売技術がかなり上手です。今ここで買うよう、帰ってしまわないように、巧みに接客をしてきます。(特に展示会場などで。)そんな時は、強い心を持って、「少し考えます」といって店や会場をでるようにして下さい。

本当に良心的な店は、他店と比べられても勝つ自信があるので、すぐに決断させるような接客はしません。

逆に、今決めるように引き止めたり、割引などを提案してくるお店は、ダメな店の可能性が高いので、強い心を持って、立ち去るようにオススメします。

真珠のネックレスを選ぶ

色の選び方

真珠の色といえば、ホワイトとピンクを思い浮かべる方が多いと思います。

(グレー/ブルー系、イエロー/ゴールド系もありますが、少し特殊ですので、ここでは一旦外して考えます。)

スタンダードなフォーマルネックレスとして選ぶ場合は、以下の二択で迷うことになるのではないでしょうか。

- 「ナチュラルカラー」

- 「調色(着色)によるピンク」

「ピンクだとお葬式でつけられないのでしょう?」と思われている方もいますが、「調色(着色)によるピンク」であっても、うっすらとした色ですので、実際に身につけると、肌に馴染んで派手な印象は無くなります。お葬式でも問題なくつけることができます。

ただ、ナチュラルカラーの方がおとなしいイメージですので、お葬式でつけやすいことは事実です。

色は結局のところ好みなのですが、ナチュラルか?調色か?と言う選択肢ですと、このようにいえると思います。

- 自然の色にこだわりたいという「こだわり派」なら、ナチュラルカラー

- コストパフォーマンス重視の「コスパ派」なら、調色(着色)によるピンク

また、重要なこととして、ナチュラルカラーの方が希少価値があって高価です。

大きさの選び方

フォーマルネックレスの場合、一般的に選択肢に入るのは、下記の4つではないでしょうか?

- 7-7.5mm

- 7.5-8mm

- 8-8.5mm

- 8.5-9mm

15年以上、販売してきた個人的経験だけで乱暴に言ってしまうと、ご本人様が試着ができない状態で、「どのサイズが良いか」との相談をお受けした場合、以下のように答えるようにしています。

「一般的な若い女性には少し大きいかもしれないですが、お年を召してからもお使い頂くことを考えて、8-8.5mm が一番おすすめです。」

ただ、同じ身長、同じ体重であっても、首回りのサイズ、そして形は、人それぞれ全く違います。

また、真珠に対するお客様のイメージが、「華やか」であれば大きめサイズの方が良いですし、「上品」であれば小さめサイズの方がしっくりくると思います。

是非ご試着などをしてお決め頂きたいと思います。

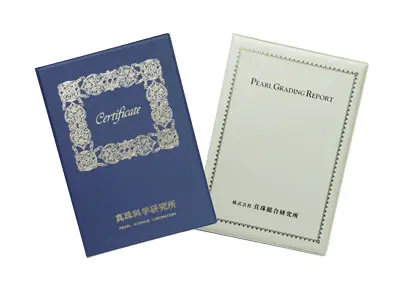

鑑定書を参考に選ぶ

選びづらかった昔のネックレス

真珠屋さんに入ったら、たくさんのネックレス。似たような見ためなのに、値段がいろいろ。品質の表示がないから、一個一個よーく見ないと分からない。そもそも普通のお客さんが、細かい違いなんか知らないし…。

あー!どこが違うのか全然分からない!

なんて、昔の真珠のネックレスは、とても選びづらかったのです。

鑑定書のランクを参考に選ぶ

そんな昔にくらべると、現在のネックレスはとても選びやすくなっています。

その原因は、鑑定書の存在。

お店と消費者の間にたった、第三者的な鑑別機関(鑑定書を発行する機関)が、発行している鑑別書を見れば、大体の品質が分かるようになってきたのです。

ただ、鑑別機関は国の許可がいるわけでもなく、誰でも設立することができるので、信頼できる鑑別機関を選ぶ必要があります。

特に、お店が独自に発行している証明書などは、意味がないのでご注意下さい!お店の自己申告は意味がありません。第三者の客観的な意見が鑑定書なのです。

信頼できる鑑定書の発行元はこれだけ

では、どんな鑑別機関(鑑定書を発行する機関)が信頼できるのか?ズバリ、この二つを選べば間違いないです!

- 真珠総合研究所

- 真珠科学研究所

逆にいえば、この二つ以外が発行している鑑定書は意味がありません。

そもそも、真珠は宝石の中でもとても特殊な宝石です。宝石のほとんど(ダイヤモンドやルビーなど)は鉱物ですが、真珠は生物が生み出したものなのです。真珠の構造は独自なので、真珠専門の鑑別機関でないとランクづけはできません。

ダイヤモンドで有名な鑑別機関でも、生物が生み出した真珠のランクづけは難しいのです。

真珠科学研究所か真珠総合研究所の鑑定書を選ぶようにしてくださいね。

鑑定書ランクの見分け方

「どうやって選んだらいいのか、基準が分からない…。」と言われがちな真珠ネックレスですが、

わたしたち宇和島イノウエパールでは、皆様に簡単に選んで頂けるよう、真珠総合研究所、真珠科学研究所の鑑定書を元に品質のランキングを行なっています。

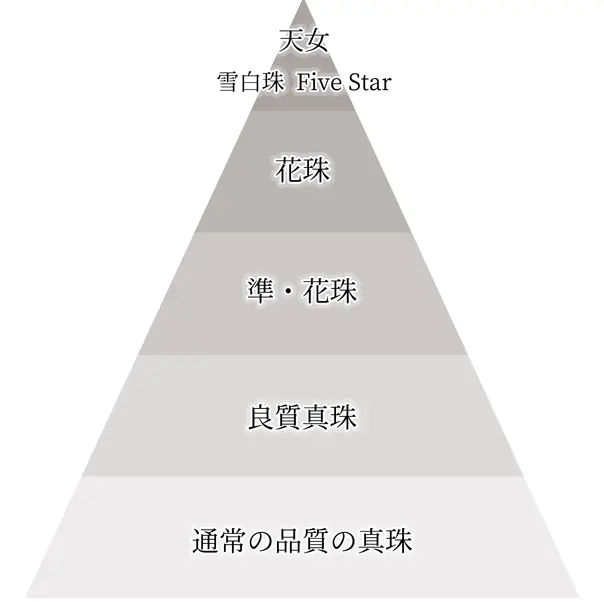

「天女」 – 最高級の代名詞 –

真珠科学研究所が発行している、もっとも新しい品質ランクです。

花珠に合格した真珠の中から、「テリ」の優れた真珠だけに与えられる、最高品質の呼称です。

「オーロラ花珠」のなかから「テリ」が際立って良い真珠のみが選ばれます。

真珠総合研究所研究所では、「花珠」のなかから選りすぐった品質ランクとして、「雪白珠」(無調色)、「FIVE STAR」(調色)の鑑定書があります。

最高級の真珠にこだわる方には、「天女」「雪白珠」をオススメします。

「オーロラ花珠」 -もっとも有名な品質ランク-

真珠科学研究所が発行する鑑定書の品質ランク。真珠の中ではもっとも有名なランクです。ほぼ無キズでまん丸の形状を持ち、高品質な真珠として広く認知されています。

科学的で厳密な検査をくぐり抜けた真珠であり、ほぼ無キズで、形もまん丸ですので、欠点を見つけることは難しいです。

「オーロラ花珠」であれば、使っていて「ここにキズがある…。」などと後悔することは少ないのではないでしょうか?

「花珠」(真珠総合研究所) -プロが認める高品質-

真珠総合研究所が発行する花珠鑑定書です。

「オーロラ花珠」にくらべると、知名度が落ちますが、欠点の少ない高品質な真珠です。

- 科学的な数値を重視する「真珠科学研究所」

- 専門家の経験的な目による判断も含める「真珠総合研究所」

真珠科学研究所の「オーロラ花珠」の検査は厳しく、価格も高価です。

真珠総合研究所の「花珠」の方がコストパフォーマンスに優れています。

「準花珠」 -ダントツのコストパフォーマンス-

花珠の一つ下のランクです。

「テリ」は花珠と変わらないことが多いのですが、少しの「キズ」と、少しだけまん丸で無い真珠が混じっています。また、若干「連相」が悪いこともあります。

全体的に、少しの欠点がありますが、身につけてしまうと分からない程度の欠点ですので、コストパフォーマンスが良いランクだと言えます。

「厚巻き良質」 -欠点もあるが美しいてり(輝き)が魅力-

「キズ」「形」「連相」とも、少しの欠点があります。

このランクになると、一般の方でも、欠点に気づくことが多いです。ただ、「巻き」と「てり」は合格点ですので、真珠の輝きは十分に楽しむことができます。

キズなども、ご自分では分かると思いますが、少し離れた第三者から見て分かるほどではないので、予算に合わせてお選び頂ければと思います。

仕上げとオプションを選ぶ

留め金具 – クラスプ –

クラスプと言います。首の後ろでネックレスを留めるための金具です。

ロングの髪を上げている場合、またはショートの髪のときには、後ろ姿で見える部分です。

従来、選択の余地がなく、ネックレスについてきたものを我慢して使うしかなかったのですが、現在は、色々なデザインから選択が可能です。

基本的な素材はシルバーです。ロジウムメッキが施してあるため、アレルギーや変色の心配はありません。素材にこだわりがあるかたは、少し高価ですが、ホワイトゴールドなどを選ぶと良いかと思います。

「デザイン」「素材」の2点に注目して選んでみてくださいね。

イヤリングの種類

パールネックレスは、イヤリングまたはピアスと一緒に、2点セットとして販売することがほとんどです。ご自分に合わせて、イヤリングかピアスかを選びます。

ほとんどの場合は、耳にぴったりくっつく直結タイプで作られます。フォーマルで使われるパールネックレス用の耳飾りは、耳にぴったりくっつく直結タイプが正式とされているからです。

かといって、揺れるデザインのブラタイプで作れない訳ではありませんので、ブラタイプで作りたい!という場合は、販売店に相談してみて下さい。

イヤリングのデザインにはいくつか種類があります。ここでは主だったものをご紹介します。

ネジ式

スクリュー式とも言います。もっともシンプルな方式のデザインです。その名の通り、後ろの部分をネジのようにぐるぐる回して調整し、耳にフィットさせます。

慣れない方には、着脱の感覚をつかむのが少し難しいようです。

ネジバネ式

上記のねじ式に、パッチンするバネ式を組み合わせた方式の金具です。

着脱しやすく、外れにくく、耳も痛くなりづらいので、一番オススメの金具です。

クリップ式よりも金具が目立ちづらいのも良いです。ネジ式よりも値段が高くなります。

クリップ式

パッチンと留めるだけなので、着脱がカンタンですが、留まるポイントが一ヶ所しかないので、外れやすく、耳が痛くなりやすい金具です。

着脱のしやすさでクリップ式にこだわる方もいらっしゃいますが、正直全くオススメできません。

クリップ式微調整(ソフトタッチ)

通常のクリップ式が一ヶ所しか留まるポイントがなかったのに比べ、こちらは、どこでもピタッと留まるので、着脱しやすく、耳も痛くなりずらい金具です。

弱点としては、ネジ式、ネジバネ式と比べて金具部分が太く目立ちやすいということと、値段が高いことです。

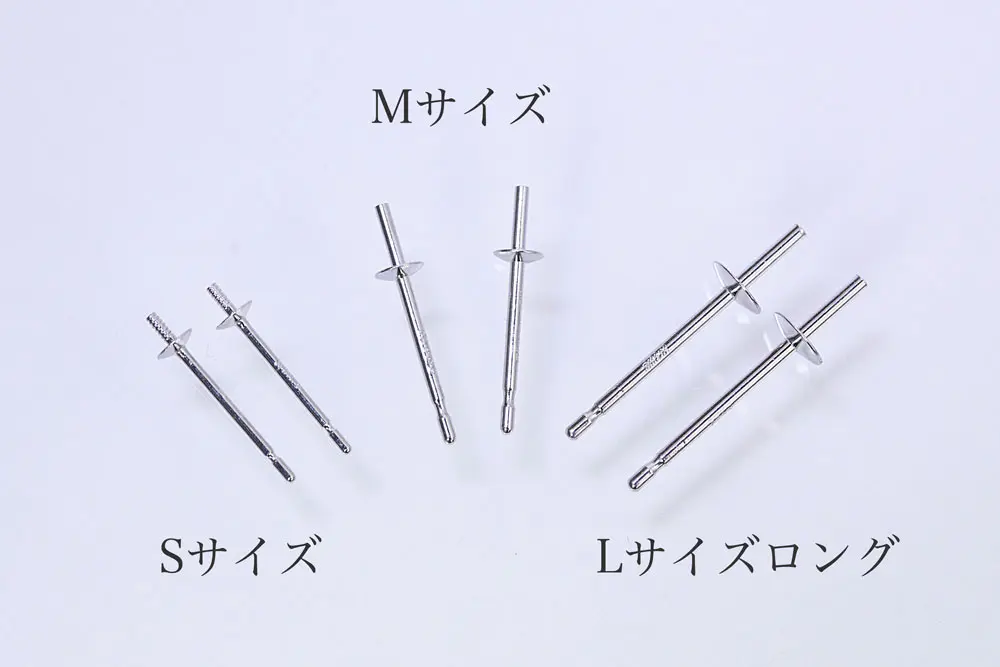

ピアスの種類

ピアスのデザインで注目するべきポイントとしては、以下の2点です。

- ポスト(耳に入れる部分)の太さ、長さ

- キャッチ(後ろの金具)の種類

ポスト(耳に入れる針の部分)について

太さ

細すぎると安定性が悪くなり、太すぎると穴に入れづらくなります。Mサイズの、7mm〜8mm程度の太さが安定的に着けやすいと思います。

長さ

通常は、10mmの長さで作られます。普通はこれで十分かと思います。ただ、耳たぶがたっぷりしている方は、12mm程度のロングサイズをオススメします。

キャッチ(後ろの金具)の種類

金属キャッチ

ゴールドやプラチナで作られたキャッチ。

以前はこのタイプの金具が主流でしたが、外れやすいのでオススメしません。「ピアスの金具が外れて落とした!」という方は、こちらの金具を使っている場合がほとんどです。

特に小さいサイズのものは外れやすいので、別のタイプの金具を検討して下さい。

シリコンのみキャッチ

シリコンを形成して作ったキャッチ。

着けやすく外れにくいので、実用性の高いキャッチです。シリコン金属キャッチと比べて、金属が入ってないので若干外れやすいですが、非常に安価なのが特徴です。

安価なアクセサリーに付属することが多いキャッチです。

シリコン金属キャッチ

金属製キャッチの周りをシリコンで包み込んで成形したキャッチ。

中身の金属の種類により、ホワイトゴールド、イエローゴールド、プラチナなどがあります

このキャッチを使えば、ピアスが外れてなくしてしまう、ということはなくなると思います。

これよりも高価で、高機能をうたうキャッチがありますが、お客様からの評判では、このシリコン金属のキャッチが一番使いやすく、外れにくい、ということでした。

シリコン金属キャッチを選ばれることを一番にオススメします。

イヤリング・ピアスの素材

イヤリング・ピアスは、肌に直接当たる部分なので、ホワイトゴールドもしくはプラチナが良いと思います。

高級品では、イヤリングはホワイトゴールド、ピアスはプラチナということが多いようです。

シルバーはとても安価な素材なので、安売りの店ではシルバーをつかうこともあるようです。できれば、ホワイトゴールドかプラチナを選ぶことをおすすめします。

組み上げ方法

真珠を選び、留め金具を選んだら、組み上げて完成です。

組み上げ方にもいくつかの種類があります。今後のメンテナンス方針を決める処理ですので、しっかりと選んでいきましょう。

糸

いちばんオススメしやすい組み上げ方法です。

日本の真珠ネックレスで一番多く行われている処理で、見た目が良く、耐久性もあります。

ネックレスの端の部分を二重にして、丈夫に組み上げます。現在はGPTという強度の強い糸を使用しているので、切れる心配はほぼありません。

欠点として、糸は劣化するので、5年~10年を目安に交換をする必要があることです。

適度なハリ感としなやかさがあり、見た目が美しい組み上げ方法です。

オールノット(糸)

海外のジュエリーで使われることが多い組み上げ方です。

珠と珠の間すべてに結び目を作ります。独特のしなやかなシルエットで仕上がります。通常の糸と比べてハリ感がありませんが、美しく仕上がります。

切れた場合でも真珠が飛び散らないという利点があります。

欠点として、通常の糸より、若干切れやすいことです。(すべて一重で組むため、端を二重にして組む通常の糸より切れやすくなります。)

ワイヤー

ステンレスの糸をよりあげて、ナイロンでコーティングを施した、ワイヤーを使って組み上げます。

ワイヤーに伸縮性はありません。その欠点を補うため、端の方に5個程度の珠の間に、弾力性のあるシリコン製のクッションを挟み、後天的に伸縮性を持たせます。

現在のワイヤーはしなやかなので、見た目は糸と大差ありませんが、ワイヤーが珠と珠の間から若干見えるので、少し見た目が悪くなります。

最大の利点は、劣化しないので、定期的な組み替えの必要がないことです。

ワイヤーは糸より丈夫、と思っている方も多いですが、経験上、ワイヤーはごくまれに切れます。

折り曲げた状態で圧力をかけると、ワイヤーは伸縮性がないのでポキっと折れて切れることがあります。

確実さを求める方には糸をオススメします。

自分にあった長さで調整

どんな素敵なネックレスでも、長さが自分にあっていなければ、格好良く見えません。

ほとんどのネックレスは、金具を含めて43cm程度となっています。しかし、首回りは人それぞれですので、微調整の必要があります。

- 短くするには、真珠の数を減らします。

- 長くするには、真珠の数を増やします。

短くすることは無料でできますが、長くするにはお金がかかります。

短めだと若々しい雰囲気に。ゆったりとした長さですと、落ち着いた雰囲気になります。

だいたい半分くらいの方が、2珠~4珠を外されます。少しほっそりした方、小柄な方は、短くすることを検討してみてください。

残り半分くらいの方がそのままの長さで使われます。大柄で豊かな体型の方が、珠を足すこともありますが、それほど多くありません。

余った珠は調整用に保管することをオススメしますが、再利用して別のジュエリーにリフォームすることもできます。

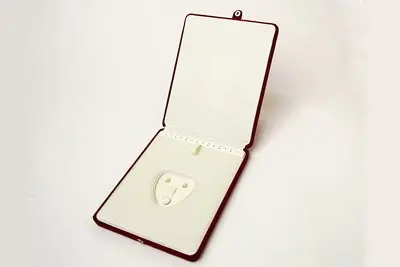

保管ケース

通常のケース

機能が付いていない、通常のケースです。ショップによってデザインが色々です。

好みもあるかと思いますが、基本的に通常のケースは、お店から家に持って帰るまでの間に入れるものですので、こだわりすぎない方が良いと思います。

桐箱入りケース

通常のケースが、桐で作られた箱に入ったものです。桐には湿度調整機能があります。

現在では、パールキーパーという保存用ケースが発明されたので、保存用としてはあまり使われなくなっています。

パールキーパー

真珠科学研究所が開発した、真珠保管用のケースです。

真珠の劣化を防ぐ機能を持っています。「湿度調整」「吸水、吸油」「防錆」の機能があります。

特殊加工

真珠の劣化を防ぐ特殊加工。マイクロパーマネントや、PS加工が知られています。

使った後にきちんとお手入れをして、保管方法に気をつけていれば、特殊加工をする必要はないかと思います。

ただ、マイクロパーマネントなどの加工をしたほうが、より安心になりますので、気になる方は御検討下さい。

アフターメンテナンス

普段のお手入れ方法

真珠のお手入れのコツ、実はただ一つです。

人の汗などが真珠に付着したままにしておくと、弱酸性によって、真珠層を破壊します。よって、使い終わったら、汗を拭いてください。

通常の使用の後でしたら、さっと全体を拭く。少し汗をかいたかな、という時は、一粒づつ揉むように丁寧に拭いてください。

真珠専用のクロスがベストですが、メガネ拭きなどの、柔らかく綺麗な布であれば、なんでも大丈夫です。(ティッシュペーパーは傷がつく可能性があるので、避けてください。)

注意点としては、以下の2点です。

- 超音波洗浄機の使用はダメ

- 水洗いは避ける

真珠の保管方法

保管するところは、高温多湿の場所はさけてくださいね。

というと、多くの方は、タンスの中かクローゼットの中になると思うのですが、真珠は、防虫剤の側に置かないということに気をつけて頂ければと思います。

防虫剤に含まれていることがある樟脳(ショウノウ)には、真珠を劣化させる成分が含まれています。その他の化学成分も、真珠にどう作用するか分からないところがあるので、「防虫剤は真珠から離す」ということを原則としてください。

買ったお店で定期メンテナンスを

糸で組んであるネックレスの場合、5年~10年に一度程度の糸替えが必要です。

宇和島イノウエパールでは、お買い上げ頂いた真珠の糸替えは無料です。

また、普段のお手入れが行き届きづらい、真珠の穴付近の汚れなどのクリーニングを施しています。

ひどい汚れが場合は、パールリフレッシャーでクリーニングをします。

パールリフレッシャーは、真珠科学研究所が開発したパールネックレス専門のクリーニング機器です。真珠の表面についた汚れを、全体的に研磨することによってキレイにします。

アフターメンテナンスについては、普段のお手入れに加えて、5年から10年に一度は専門家のメンテナンスを受ける、というのがベストだと思います。

よくある質問

ここから、執筆者がお店で販売していてよく受ける質問をまとめてみます。

どうして価格が違うの?

真珠の大きさ、品質によって価格が変わります。以下は、価格に影響する代表的な要素です。

- 大きさ

- 傷があるかないか

- かたちが丸いかどうか

- 輝きがきれいかどうか

鑑定書のランク(花珠、天女など)は品質で決まりますので、鑑定書ランクで比べると分かりやすいかと思います。

安い真珠は偽物なの?

ごく低品質で安価な、本物の真珠もあります。

残念ながら、本来は廃棄すべき劣悪な真珠も、市場に出回っている状態です。そのような安価な真珠は、選ばないようにして頂ければと思います。

貝パールって真珠ですか?

貝パール貝花珠は、人工につくられた偽物です。紛らわしい名前ですので、ご注意ください。

他の店では半額にすると言われたけど?

残念ながら大多数の真珠販売店は、はじめに高い価格をつけておき、何割引き等と詐称する、不正二重価格で販売をしています。

当店ではどなた様でも安心してお買い上げ頂けるように適正なプライスでの販売を行っています。

ピンク色の真珠が良いものなんでしょう?

ほとんどの真珠は、調色という着色作業を行い、ピンクの色をつけています。ピンク色にこだわると、着色作業を強く行った真珠を選ぶことになりますので、傷、形、輝きなどの他の要素も考えてお選びください。

なお、当店では、着色を行なっていない、無調色の真珠を多く取り揃えております。

着色している真珠と、着色していない真珠はどうしたらわかる?

真珠は調色(着色)をしているのが普通ですので、調色である事は特別に記載しません。

無調色(ナチュラルカラー)と記載していない真珠は、すべて調色を行っています。

真珠は展示会で買うのがいいんでしょ?

展示会では主催者が販売業者を呼んで開催することが多く、中間マージンが発生します。結果的に価格が高くなることが多いので、あまりお勧めできません。

一度会場に入ると他店と比較することができず、二重価格に惑わされやすくなります。また、販売者は販売したあとにお客様と接することがないので無責任な態度とったりアフターメンテナンスを怠る可能性があります

安い花珠をテレビで売ってたけど‥

「花珠」という呼称は誰でも自由に使うことができるので、業者によっては低品質の真珠も「花珠」と言います。鑑定書がついていても、信頼のある鑑別機関でなければ意味がありません。

真珠科学研究所か真珠総合研究所の鑑定書がついているものも選ぶこともお勧めします。

参考文献

『真珠事典 真珠、その知られざる小宇宙』小松博 監修 繊研新聞社

『ニッポンの真珠がいちばん美しい』小松 博 いなとみのえ 著 繊研新聞社

『えひめ発 真珠ものがたり』 中国四国農政局愛媛統計情報事務所 編 愛媛農林統計協会

『御木本真珠発明100年史』,1994

『琴の海-果てしなき真珠の旅路』田崎俊作 著 真珠新聞社,2007

『VOGUE ON ココ・シャネル』ブロンウィン・コスグレーヴ 著 鈴木宏子 訳 ガイアブックス,2013

『大人の礼服とマナー』文響社,2018

『フォーマルウエア講座』清家壽子 著 繊研新聞社,2002

アメリカ宝石学会公認鑑定士(GIA.G.G.)

Gemological Institute of America Graduate Gemologist

井上 智永

ダイヤモンド卸、宝飾メーカー勤務を経て、創業60年の老舗、井上真珠店に勤務。

現在は暖簾分けされた宇和島イノウエパールの代表取締役。

真珠科学研究所認定のテリマスターでもあります。

パール専門小売店にて「お客様一人一人と向き合う接客」をモットーに、お客様の希望や体型をヒアリングの上、仕入れから最終仕上げまでを行い、累計1,000本以上のネックレスを販売してきました。

ここでは、一般のお客様の立場に立って、真珠の買い方、選び方のコツのようなものを解説していこうと思います。